Blog ブログ

- CATEGORY

気になる・気をつけたい健康情報~わかりやすく伝えます

健康運動士として活動している山上です。

日頃の健康意識を高めるためにこのトピックスをつくりました。

ぜひ健康情報のネタにしてください~

目次

- ○ ヒートショックに注意~寒暖差の起こる時期は特に注意

- ○ 花粉症対策と食べ物の関係~これは意外かも???

- ○ 足趾はカラダの何?~体を支える土台の一部

- ○ 水分はどれくらい摂っていますか?~水分補給の適正量は?

- ○ やわらかスリッパの落とし穴~夏場にスリッパ履きをされる方要注意です!

- ○ 偏平足って、よく聞くけど~~~そもそもどういうこと?

- ○ メカノレセプターの機能

ヒートショックに注意~寒暖差の起こる時期は特に注意

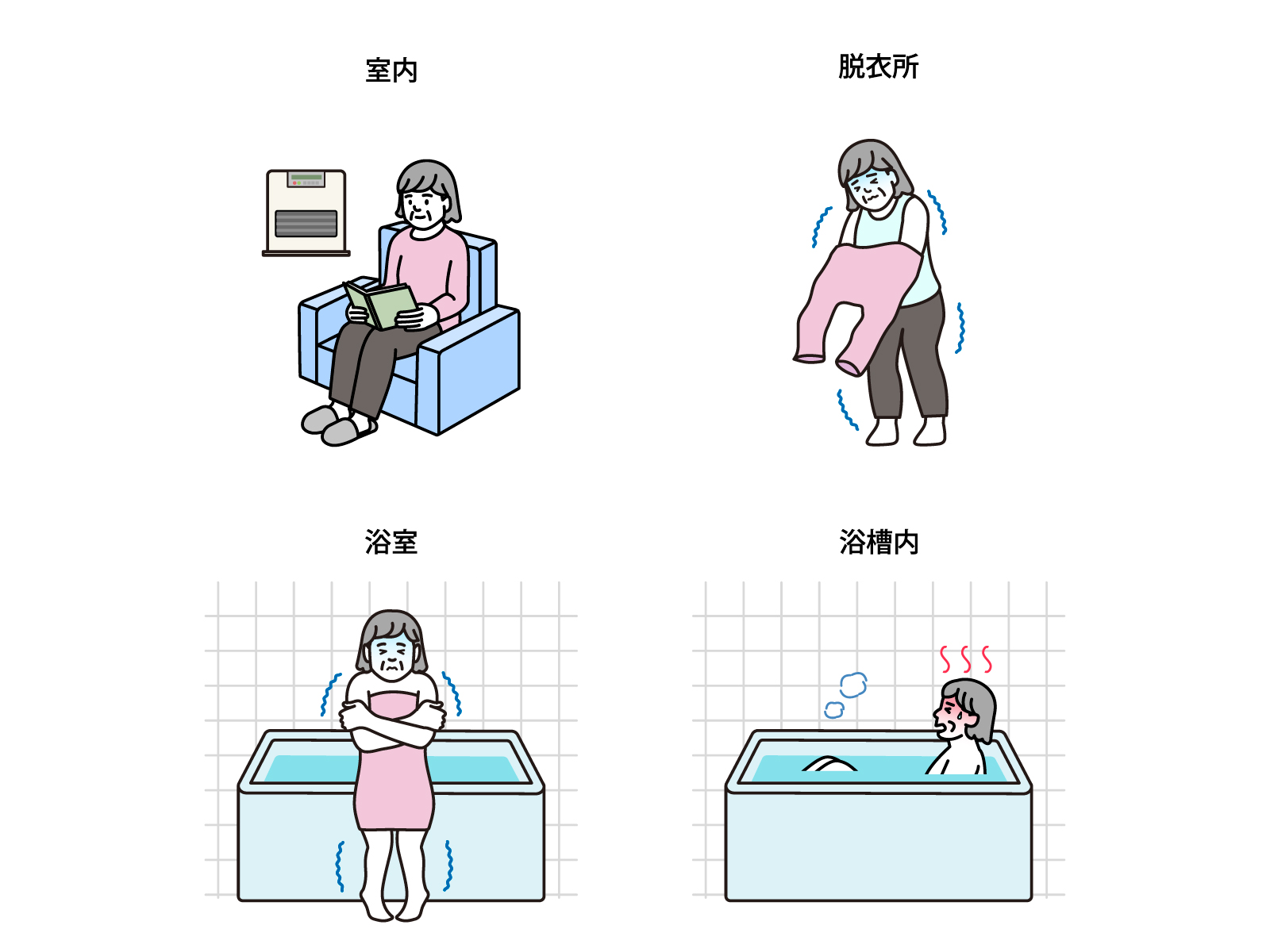

ヒートショックとは?

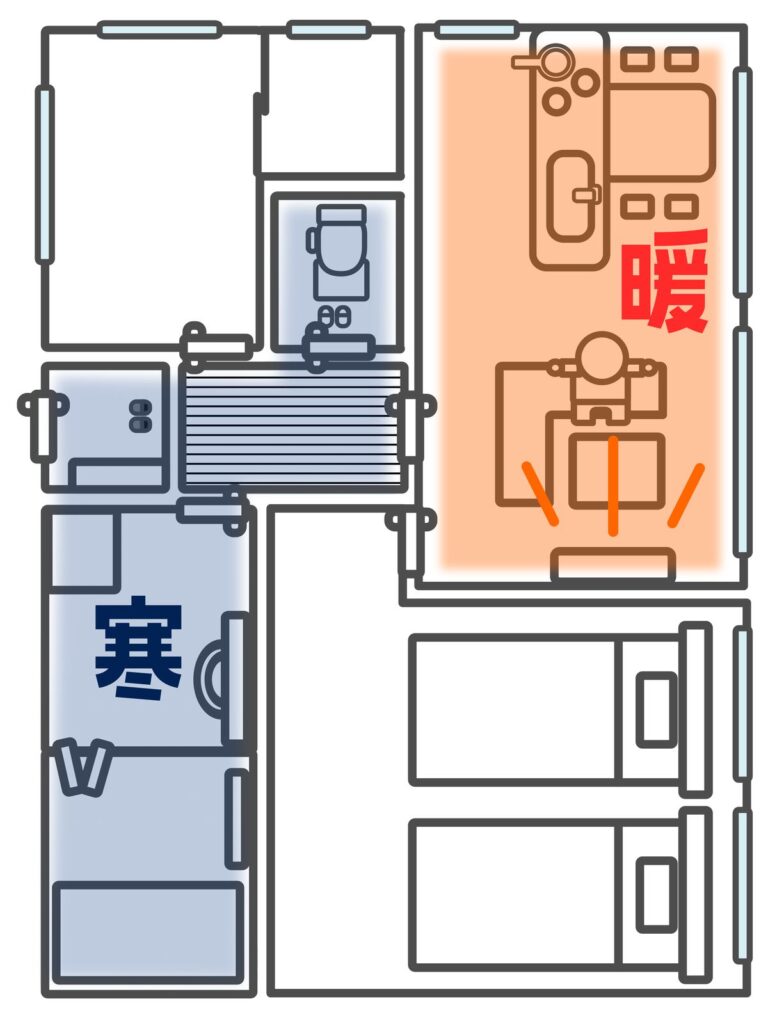

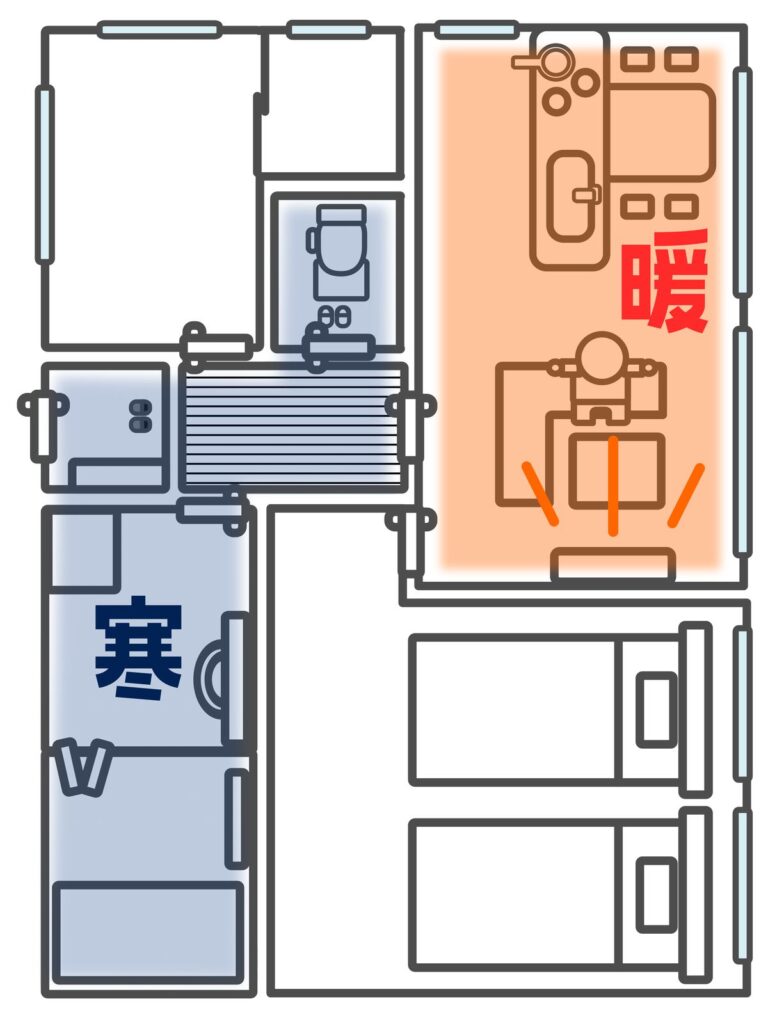

ヒートショックは、急激な温度変化によって血圧が大きく変動し、

体に負担がかかる現象です。特に冬場に多く発生し、

暖かいリビングから寒い脱衣所や浴室へ移動した際に起こりやすくなります。

ヒートショックが起こる流れ

暖かい部屋から寒い脱衣所へ移動 → 体が寒さに反応して血圧が上昇

衣服を脱いでさらに寒くなる → 血圧がさらに上昇

浴室に入り、熱い湯船につかる → 急に体が温まり、血圧が急降下

この血圧の急激な変化が原因で、失神や心筋梗塞、

脳卒中などのリスクが高まります。

特に温度差が10℃以上あると危険性が増すため、対策が重要です。

↓↓↓

この10℃差の身体変化は

1.血圧の急激な変動

寒い場所に移動すると血管が収縮し、血圧が急上昇。

その後、急に温まると血管が広がり、血圧が急降下。

この血圧の乱高下が体に大きな負担をかけます。

2.脳卒中や心筋梗塞のリスク増加

血圧の急変動により、脳卒中(脳梗塞・脳出血)や心筋梗塞を引き起こす

可能性が高まります。

《予防策》

脱衣所や浴室を暖める

ぬるめのお湯(38~40℃)にする

急に湯船につからず、かけ湯をする

日頃から温度差に注意し、安全に過ごしましょう。

ヒートショックは、急激な温度変化によって血圧が大きく変動し、

体に負担がかかる現象です。特に冬場に多く発生し、

暖かいリビングから寒い脱衣所や浴室へ移動した際に起こりやすくなります。

ヒートショックが起こる流れ

暖かい部屋から寒い脱衣所へ移動 → 体が寒さに反応して血圧が上昇

衣服を脱いでさらに寒くなる → 血圧がさらに上昇

浴室に入り、熱い湯船につかる → 急に体が温まり、血圧が急降下

この血圧の急激な変化が原因で、失神や心筋梗塞、

脳卒中などのリスクが高まります。

特に温度差が10℃以上あると危険性が増すため、対策が重要です。

↓↓↓

この10℃差の身体変化は

1.血圧の急激な変動

寒い場所に移動すると血管が収縮し、血圧が急上昇。

その後、急に温まると血管が広がり、血圧が急降下。

この血圧の乱高下が体に大きな負担をかけます。

2.脳卒中や心筋梗塞のリスク増加

血圧の急変動により、脳卒中(脳梗塞・脳出血)や心筋梗塞を引き起こす

可能性が高まります。

《予防策》

脱衣所や浴室を暖める

ぬるめのお湯(38~40℃)にする

急に湯船につからず、かけ湯をする

日頃から温度差に注意し、安全に過ごしましょう。

花粉症対策と食べ物の関係~これは意外かも???

花粉症は、免疫系が花粉を異物と認識し、過剰に反応することで

引き起こされるアレルギー疾患です。

症状としては、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどが挙げられます。

これらの症状を緩和するためには、適切な食生活を取り入れることが有効と

されています。

以下に、花粉症対策に役立つ食材とその効果について詳しく説明します。

1. 乳酸菌を含む食品

乳酸菌は腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整えることで免疫機能を調整します。

これにより、アレルギー反応を抑制する効果が期待できます。

ヨーグルトなどの発酵食品に多く含まれる乳酸菌を日常的に摂取することが

推奨されています。

2. 食物繊維が豊富な食品

食物繊維は腸内環境を整える働きがあり、免疫機能の正常化に寄与します。

特に、水溶性食物繊維は善玉菌のエサとなり、腸内フローラのバランスを

保つのに役立ちます。

以下の食品が水溶性食物繊維を多く含んでいます:

海藻類:ワカメ、ヒジキなど

イモ類:サツマイモ、サトイモなど

野菜類:ゴボウ、ブロッコリー、ホウレンソウなど

これらの食品を積極的に摂取することで、腸内環境の改善が期待できます。

3. オメガ3脂肪酸を含む青魚

サバやイワシ、サンマなどの青魚には、DHA(ドコサヘキサエン酸)や

EPA(エイコサペンタエン酸)といったオメガ3脂肪酸が豊富に含まれています。

これらの成分は、アレルギー誘発物質であるヒスタミンの働きを抑制し、

炎症を軽減する効果があります。

4. ビタミンDを含む食品

ビタミンDは免疫機能を調整する働きがあり、不足するとアレルギー反応が

増加する可能性があります。

ビタミンDを多く含む食品には以下のものがあります:

魚類:イワシ、サケ、サバなど

キノコ類:干しシイタケ、干しキクラゲなど

また、適度な日光浴も体内でのビタミンD生成に有効です。

5. カテキンを含む緑茶

緑茶に含まれるカテキンは、抗酸化作用や抗アレルギー作用があり、

ヒスタミンの働きを抑えるとされています。

日常的に緑茶を飲むことで、花粉症の症状緩和が期待できます。

6. カカオポリフェノールを含むチョコレート

チョコレートに含まれるカカオポリフェノールは、免疫機能に作用し、

アレルギー症状を抑える働きが期待されています。

ただし、糖分の摂りすぎには注意が必要です。

7. 梅干し

梅干しには、抗アレルギー作用があるとされる成分が含まれており、

花粉症の症状緩和に役立つ可能性があります。

8. ビタミンCを含む食品

ビタミンCは抗酸化作用があり、免疫力を高める効果があります。

以下の食品に多く含まれています:

柑橘類:オレンジ、レモンなど

野菜類:ブロッコリー、パプリカなど

これらの食品を積極的に摂取することで、花粉症の症状緩和が期待できます。

▲避けたほうが良い食品

花粉症の症状を悪化させる可能性のある食品も存在します。

以下の食品は控えることが推奨されます:

高脂肪の肉類:脂肪の多い肉類は、アレルギー症状を悪化させる可能性があります。

アルコールや香辛料:これらは粘膜を刺激し、症状を悪化させることがあります。

・・・こう考えると

生活習慣にいい食事が一番ですね~

参考動画

↓↓↓

引き起こされるアレルギー疾患です。

症状としては、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどが挙げられます。

これらの症状を緩和するためには、適切な食生活を取り入れることが有効と

されています。

以下に、花粉症対策に役立つ食材とその効果について詳しく説明します。

1. 乳酸菌を含む食品

乳酸菌は腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整えることで免疫機能を調整します。

これにより、アレルギー反応を抑制する効果が期待できます。

ヨーグルトなどの発酵食品に多く含まれる乳酸菌を日常的に摂取することが

推奨されています。

2. 食物繊維が豊富な食品

食物繊維は腸内環境を整える働きがあり、免疫機能の正常化に寄与します。

特に、水溶性食物繊維は善玉菌のエサとなり、腸内フローラのバランスを

保つのに役立ちます。

以下の食品が水溶性食物繊維を多く含んでいます:

海藻類:ワカメ、ヒジキなど

イモ類:サツマイモ、サトイモなど

野菜類:ゴボウ、ブロッコリー、ホウレンソウなど

これらの食品を積極的に摂取することで、腸内環境の改善が期待できます。

3. オメガ3脂肪酸を含む青魚

サバやイワシ、サンマなどの青魚には、DHA(ドコサヘキサエン酸)や

EPA(エイコサペンタエン酸)といったオメガ3脂肪酸が豊富に含まれています。

これらの成分は、アレルギー誘発物質であるヒスタミンの働きを抑制し、

炎症を軽減する効果があります。

4. ビタミンDを含む食品

ビタミンDは免疫機能を調整する働きがあり、不足するとアレルギー反応が

増加する可能性があります。

ビタミンDを多く含む食品には以下のものがあります:

魚類:イワシ、サケ、サバなど

キノコ類:干しシイタケ、干しキクラゲなど

また、適度な日光浴も体内でのビタミンD生成に有効です。

5. カテキンを含む緑茶

緑茶に含まれるカテキンは、抗酸化作用や抗アレルギー作用があり、

ヒスタミンの働きを抑えるとされています。

日常的に緑茶を飲むことで、花粉症の症状緩和が期待できます。

6. カカオポリフェノールを含むチョコレート

チョコレートに含まれるカカオポリフェノールは、免疫機能に作用し、

アレルギー症状を抑える働きが期待されています。

ただし、糖分の摂りすぎには注意が必要です。

7. 梅干し

梅干しには、抗アレルギー作用があるとされる成分が含まれており、

花粉症の症状緩和に役立つ可能性があります。

8. ビタミンCを含む食品

ビタミンCは抗酸化作用があり、免疫力を高める効果があります。

以下の食品に多く含まれています:

柑橘類:オレンジ、レモンなど

野菜類:ブロッコリー、パプリカなど

これらの食品を積極的に摂取することで、花粉症の症状緩和が期待できます。

▲避けたほうが良い食品

花粉症の症状を悪化させる可能性のある食品も存在します。

以下の食品は控えることが推奨されます:

高脂肪の肉類:脂肪の多い肉類は、アレルギー症状を悪化させる可能性があります。

アルコールや香辛料:これらは粘膜を刺激し、症状を悪化させることがあります。

・・・こう考えると

生活習慣にいい食事が一番ですね~

参考動画

↓↓↓

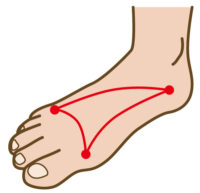

足趾はカラダの何?~体を支える土台の一部

私たちは足の裏全体で立っている???

実は「足の指」もとても大切な役割を果たしています。

特に、以下の3つのポイントから、その重要性がわかります。

「浮指」とは、足の指が地面にきちんと接地していない状態のことです。現代人には多く見られ、靴の影響や歩き方のクセ、足の筋力低下が原因です。

① 浮指(うきゆび)になっていませんか?

浮指になると…

地面をしっかりつかめず、バランスが崩れやすい

ふくらはぎや膝、腰に負担がかかる

転倒リスクが高くなる

つまり、足の指が浮いているだけで、全身の安定性が失われてしまいます。

② 体軸(たいじく)の安定には、足趾が関係しています

「体軸」とは、**姿勢や動きの中心となる軸(ライン)**のこと。

たとえば、まっすぐ立ったり、片足立ちしたり、スポーツで

素早く動いたりするとき、体軸がぶれていないことが重要です。

足の指が地面をしっかりつかむことで、体軸が安定します。

逆に浮指や足趾の弱さがあると、体の中心が揺れて、姿勢や動きが不安定になります。

③ 足の感覚器官(メカノレセプター)は、転倒予防や運動能力に関係します

足の裏や足指には、**メカノレセプター(触覚や圧力を感じるセンサー)**がたくさんあります。これらは、地面の状態や体のバランスを感じ取り、脳に素早く情報を送ります。

しかし、浮指や足の指をあまり使っていないと、これらの感覚が鈍くなります。

その結果…

地面の情報をうまく感じ取れず、つまずきやすい

バランスがとりにくくなる

つまり、足指をしっかり使うことが、感覚器官を活性化させ、転倒予防や動きのスムーズさにつながるのです。

ただいま足趾を安定するインソールのcampaignをやっています

詳細はこちら

実は「足の指」もとても大切な役割を果たしています。

特に、以下の3つのポイントから、その重要性がわかります。

「浮指」とは、足の指が地面にきちんと接地していない状態のことです。現代人には多く見られ、靴の影響や歩き方のクセ、足の筋力低下が原因です。

① 浮指(うきゆび)になっていませんか?

浮指になると…

地面をしっかりつかめず、バランスが崩れやすい

ふくらはぎや膝、腰に負担がかかる

転倒リスクが高くなる

つまり、足の指が浮いているだけで、全身の安定性が失われてしまいます。

② 体軸(たいじく)の安定には、足趾が関係しています

「体軸」とは、**姿勢や動きの中心となる軸(ライン)**のこと。

たとえば、まっすぐ立ったり、片足立ちしたり、スポーツで

素早く動いたりするとき、体軸がぶれていないことが重要です。

足の指が地面をしっかりつかむことで、体軸が安定します。

逆に浮指や足趾の弱さがあると、体の中心が揺れて、姿勢や動きが不安定になります。

③ 足の感覚器官(メカノレセプター)は、転倒予防や運動能力に関係します

足の裏や足指には、**メカノレセプター(触覚や圧力を感じるセンサー)**がたくさんあります。これらは、地面の状態や体のバランスを感じ取り、脳に素早く情報を送ります。

しかし、浮指や足の指をあまり使っていないと、これらの感覚が鈍くなります。

その結果…

地面の情報をうまく感じ取れず、つまずきやすい

バランスがとりにくくなる

つまり、足指をしっかり使うことが、感覚器官を活性化させ、転倒予防や動きのスムーズさにつながるのです。

ただいま足趾を安定するインソールのcampaignをやっています

詳細はこちら

水分はどれくらい摂っていますか?~水分補給の適正量は?

🔹【基本的な水分補給の目安】

● 体重に対する水分必要量(1日あたりの目安)

一般的には以下が目安です:

大人:体重1kgあたり 約35〜40ml

子ども:体重1kgあたり 約50〜60ml

例:

体重 | 大人の必要水分量| 子どもの必要水分量

50kg| 1.75〜2.0L | 2.5〜3.0L

60kg| 2.1〜2.4L | 3.0〜3.6L

70kg| 2.45〜2.8L | 3.5〜4.2L

🔹【なぜ子どもは多めに必要か?】

★体表面積が大人より大きく(体格の割に)、発汗や蒸散による水分損失が多い

★腎機能が未発達で水分の保持が難しい

★活動量が多い傾向にある

🔹【運動時の水分補給(追加分)】

汗をかく活動時は、失った分を補う必要があります。

● 汗で失う水分量の目安(軽〜中程度の運動):

500〜1,000ml/1時間あたり

🔹【水だけでいい?】

状況 補給内容の目安

軽い運動や日常生活 水・麦茶などでOK

60分以上の運動や多量の発汗 スポーツドリンクや経口補水液(ナトリウム含有)

🔹【注意点】

☆彡 一度に大量に飲むと、胃に負担がかかり吸収効率も悪くなる

☆彡 子どもは**「喉の渇きを感じにくい」**ため、定期的に声をかけてあげる

☆彡 高齢者も同様に脱水に気づきにくい

● 運動中の補給目安:

15〜20分ごとに150〜250ml程度

子どもは一度に多く飲めないので、こまめに少しずつ

🔹【運動後の補給】

運動後に体重が減っていた場合、減少分の1.2〜1.5倍の水を補うのが理想です(再水和のため)

◆まとめ◆

分類 | 水分目安(1日) | 補足

大人 | 体重×35〜40ml | 通常時の水分必要量

子ども| 体重×50〜60ml |成長と発汗を考慮し多めに

運動時| 汗で失う量+こまめに補給| 20分ごとに150〜250mlが目安

● 体重に対する水分必要量(1日あたりの目安)

一般的には以下が目安です:

大人:体重1kgあたり 約35〜40ml

子ども:体重1kgあたり 約50〜60ml

例:

体重 | 大人の必要水分量| 子どもの必要水分量

50kg| 1.75〜2.0L | 2.5〜3.0L

60kg| 2.1〜2.4L | 3.0〜3.6L

70kg| 2.45〜2.8L | 3.5〜4.2L

🔹【なぜ子どもは多めに必要か?】

★体表面積が大人より大きく(体格の割に)、発汗や蒸散による水分損失が多い

★腎機能が未発達で水分の保持が難しい

★活動量が多い傾向にある

🔹【運動時の水分補給(追加分)】

汗をかく活動時は、失った分を補う必要があります。

● 汗で失う水分量の目安(軽〜中程度の運動):

500〜1,000ml/1時間あたり

🔹【水だけでいい?】

状況 補給内容の目安

軽い運動や日常生活 水・麦茶などでOK

60分以上の運動や多量の発汗 スポーツドリンクや経口補水液(ナトリウム含有)

🔹【注意点】

☆彡 一度に大量に飲むと、胃に負担がかかり吸収効率も悪くなる

☆彡 子どもは**「喉の渇きを感じにくい」**ため、定期的に声をかけてあげる

☆彡 高齢者も同様に脱水に気づきにくい

● 運動中の補給目安:

15〜20分ごとに150〜250ml程度

子どもは一度に多く飲めないので、こまめに少しずつ

🔹【運動後の補給】

運動後に体重が減っていた場合、減少分の1.2〜1.5倍の水を補うのが理想です(再水和のため)

◆まとめ◆

分類 | 水分目安(1日) | 補足

大人 | 体重×35〜40ml | 通常時の水分必要量

子ども| 体重×50〜60ml |成長と発汗を考慮し多めに

運動時| 汗で失う量+こまめに補給| 20分ごとに150〜250mlが目安

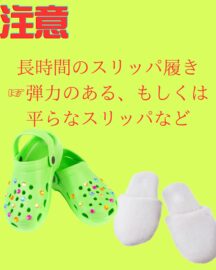

やわらかスリッパの落とし穴~夏場にスリッパ履きをされる方要注意です!

夏場に裸足でいる時間は相対的に多いと思います。

そして裸足の着物というと・・・「スリッパ」履き

簡易に履いて移動ができ便利だが、こんなことが考えられるのです。

🦶1.足の裏が“感じにくくなる”

足の裏には、地面のかたさ・傾き・振動などを感じ取る「感覚センサー(メカノレセプター)」があります。

やわらかいスリッパを履くと、このセンサーに正確な情報が届きにくくなり、足の位置感覚が鈍くなります。

→ 結果的に「踏ん張り」がきかなくなり、バランスが取りにくくなるのです。

⚖️2.足の筋肉や関節が“さぼりがち”

柔らかい素材は、クッション性が高いために不安定な足場になります。

この不安定さを補うためには、本来、足の指や足裏・足首の筋肉がしっかり働く必要があります。

ところが、ウレタン素材は体重をふわっと受け止めてしまうため、

→ 足の筋肉がうまく使われず、筋力低下や足指の機能低下につながることもあります。

🚶♀️3.正しい歩き方がくずれる

柔らかすぎるスリッパでは、かかとが浮いたり、足が前にずれたりしてしまうことがあります。

この状態が続くと、重心の位置が乱れて、歩行のクセ(外側重心・すり足・猫背気味など)が強くなることも。

→ 膝・股関節・腰に負担がかかることも少なくありません。

✅ではどうすればいい?

家の中では、足裏がしっかり地面を感じられるスリッパ(かかと付き・底が硬め)がおすすめです。

たまには裸足で床を歩く時間をつくるのも、感覚を鍛えるトレーニングになります。

そして裸足の着物というと・・・「スリッパ」履き

簡易に履いて移動ができ便利だが、こんなことが考えられるのです。

🦶1.足の裏が“感じにくくなる”

足の裏には、地面のかたさ・傾き・振動などを感じ取る「感覚センサー(メカノレセプター)」があります。

やわらかいスリッパを履くと、このセンサーに正確な情報が届きにくくなり、足の位置感覚が鈍くなります。

→ 結果的に「踏ん張り」がきかなくなり、バランスが取りにくくなるのです。

⚖️2.足の筋肉や関節が“さぼりがち”

柔らかい素材は、クッション性が高いために不安定な足場になります。

この不安定さを補うためには、本来、足の指や足裏・足首の筋肉がしっかり働く必要があります。

ところが、ウレタン素材は体重をふわっと受け止めてしまうため、

→ 足の筋肉がうまく使われず、筋力低下や足指の機能低下につながることもあります。

🚶♀️3.正しい歩き方がくずれる

柔らかすぎるスリッパでは、かかとが浮いたり、足が前にずれたりしてしまうことがあります。

この状態が続くと、重心の位置が乱れて、歩行のクセ(外側重心・すり足・猫背気味など)が強くなることも。

→ 膝・股関節・腰に負担がかかることも少なくありません。

✅ではどうすればいい?

家の中では、足裏がしっかり地面を感じられるスリッパ(かかと付き・底が硬め)がおすすめです。

たまには裸足で床を歩く時間をつくるのも、感覚を鍛えるトレーニングになります。

偏平足って、よく聞くけど~~~そもそもどういうこと?

そもそも

偏平足(へんぺいそく)とは?

足の裏には「土踏まず」と呼ばれるアーチ(弓のようなカーブ)が本来あります。

偏平足とは、このアーチが低くなったり、

ほとんどなくなってしまっている状態のことです。

ではその偏平足は人体に対しどんな影響を与えるのか?

1.衝撃吸収が弱くなる

アーチは地面からの衝撃をやわらげるクッションの役割をしています。

偏平足だとその機能が弱まり、膝や腰に負担がかかりやすくなります。

2.疲れやすくなる

足の裏の筋肉やスネの筋肉がたくさん働くため、普通の人よりも足が疲れやすくなります。

長時間歩いたり走ったりすると、だるさや痛みが出やすいです。

上記スリッパの話もピックアップしましたが、部屋におけるかかとのないスリッパは

要注意です。特に事務所によくある薄いスリッパは足裏が疲労しやすくなります。

3.姿勢やバランスに影響

足は身体の土台なので、アーチが崩れると重心の位置がズレやすくなります。

その結果、膝が内側に入りやすくなったり、腰や背中の痛みにつながることもあります。

4.ケガのリスクが上がる

・シンスプリント(スネの痛み)

・足底筋膜炎(かかとの痛み)

・膝のトラブル

などを起こしやすい傾向があります。

※上記趾の解説にあるアーチのひとつ

偏平足(へんぺいそく)とは?

足の裏には「土踏まず」と呼ばれるアーチ(弓のようなカーブ)が本来あります。

偏平足とは、このアーチが低くなったり、

ほとんどなくなってしまっている状態のことです。

ではその偏平足は人体に対しどんな影響を与えるのか?

1.衝撃吸収が弱くなる

アーチは地面からの衝撃をやわらげるクッションの役割をしています。

偏平足だとその機能が弱まり、膝や腰に負担がかかりやすくなります。

2.疲れやすくなる

足の裏の筋肉やスネの筋肉がたくさん働くため、普通の人よりも足が疲れやすくなります。

長時間歩いたり走ったりすると、だるさや痛みが出やすいです。

上記スリッパの話もピックアップしましたが、部屋におけるかかとのないスリッパは

要注意です。特に事務所によくある薄いスリッパは足裏が疲労しやすくなります。

3.姿勢やバランスに影響

足は身体の土台なので、アーチが崩れると重心の位置がズレやすくなります。

その結果、膝が内側に入りやすくなったり、腰や背中の痛みにつながることもあります。

4.ケガのリスクが上がる

・シンスプリント(スネの痛み)

・足底筋膜炎(かかとの痛み)

・膝のトラブル

などを起こしやすい傾向があります。

※上記趾の解説にあるアーチのひとつ

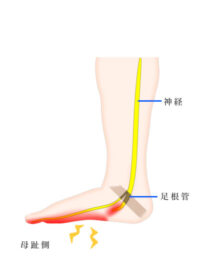

メカノレセプターの機能

上記趾のところでもふれましたが

もう一度メカノレセプターの機能について

まとめてみたいと思います

1)バランスをとる

どこに体重がかかっているかを感じて、倒れないように姿勢を調整します。

2)歩く・走るときの安全確認

地面が硬いか柔らかいか、滑りやすいかなどを瞬時にキャッチします。

3)筋肉の使い方をサポート

足裏からの情報をもとに、ふくらはぎや太もも、

体幹の筋肉が「今どう動くか」を決めます。

例えでイメージは

足裏のメカノレセプターは スマホのタッチセンサー みたいなもの。

画面に触れるとすぐに反応するように、足裏も地面に触れた瞬間に反応し、体全体に指令を出しています。

まとめると

👉 メカノレセプターは「足裏のセンサー」

👉 バランス・安全・筋肉の動きを助けている

👉 鍛えると転倒防止や姿勢改善につながる

ということになります

もう一度メカノレセプターの機能について

まとめてみたいと思います

1)バランスをとる

どこに体重がかかっているかを感じて、倒れないように姿勢を調整します。

2)歩く・走るときの安全確認

地面が硬いか柔らかいか、滑りやすいかなどを瞬時にキャッチします。

3)筋肉の使い方をサポート

足裏からの情報をもとに、ふくらはぎや太もも、

体幹の筋肉が「今どう動くか」を決めます。

例えでイメージは

足裏のメカノレセプターは スマホのタッチセンサー みたいなもの。

画面に触れるとすぐに反応するように、足裏も地面に触れた瞬間に反応し、体全体に指令を出しています。

まとめると

👉 メカノレセプターは「足裏のセンサー」

👉 バランス・安全・筋肉の動きを助けている

👉 鍛えると転倒防止や姿勢改善につながる

ということになります